ISTÉRRIDA METODOLÒGICA A SU “NOU FAEḌḌARZU ETIMOLÒGICU DESSA LIMBA SARDA” de Barore Dedola

I venticinquemila lemmi di quest’opera analizzano mediante la tecnica etimologica l’origine di altrettante parole. L’elenco arriva abbondantenente a un quarto dei 90.000 vocaboli inseriti nel più completo dizionario della lingua sarda, quello di Mario Puddu. Il mio scopo, evidentemente, non era di eguagliare i numeri del Puddu; invece ha inteso ricalcare uno per uno, e riesaminare ab imo, i lemmi trattati da Max Leopold Wagner nel “Dizionario Etimologico Sardo”, aggiungendone altri la cui analisi è già stata resa nota nella mia “Collana Semitica”.

Un’opera linguistica non si misura a numeri ma a contenuti. Peraltro l’opera del Puddu è diversa: egli ha ottimamente raggiunto lo scopo di ogni completo e buon “dizionario dell’uso” ed ovviamente non ha affrontato la questione etimologica; mentre il mio lavoro non solo dichiara nel titolo lo scopo etimologico ma lo assume a pivot dell’intera opera.

Sinora nessuno al mondo aveva studiato massivamente le etimologie del vocabolario sardo, salvo Max Leopold Wagner (stando almeno alle sue dichiarazioni). A parte sta l’impegno “classicista” di Giulio Paulis sulle voci pertinenti alla flora, al quale ha fatto seguire altri sporadici tentativi. Non metterebbe conto citare altri studiosi che ci hanno tentato, poiché i risultati sono stati assai discutibili (Massimo Pittau), o addirittura pessimi (Eduardo Blasco Ferrer); ovviamente non menziono certi altri appassionati, totalmente privi di formazione glottologica e pure di talento.

La revisione totale dei lemmi del Wagner è stata operata per la necessità d’illustrare con metodo più attuale e più incisivo la storia della lingua sarda, che lui aveva tracciato nelle sue opere. Applicarmi a questa impresa non è stato facile da nessun punto di vista, primamente perché si trattava di rimettere in discussione l’opera di un grande; non solo, ma nella discussione ho dovuto coinvolgere, direttamente o indirettamente, i lavori di numerosi professionisti colleghi o precursori del Wagner o che in lui hanno visto un maestro.

Il riesame dell’opera del Wagner non è stato intrapreso soltanto con questo Dizionario: è cominciato anni fa in alcune mie opere, ed ha raggiunto un punto di non-ritorno con la mia Grammatica Storica, intitolata “Grammatica della Lingua Sarda Prelatina”, la quale al cap. 3.1 (Fonologia) riesamina ab imo la Historische Lautlehre des Sardischen (edizione italiana proposta, con commento, da G. Paulis), confutandone uno ad uno tutti i risultati. Va da sé che la dimostrazione della vulnerabilità delle tesi wagneriane e delle stesse leggi fonetiche fondate sulla sua autorità non poteva rimanere isolata: aveva bisogno di quest’opera di completamento che – rivedendo tutti i lemmi proposti dal Wagner – li ricollocasse su un nuovo piano metodologico.

I miei predecessori nelle ricerche etimologiche hanno battuto una sola pista, la quale ha portato a collegare le parole sarde ad una presunta radice latina. Io invece apporto delle prove scientifiche che sconvolgono quel quadro, e dimostrano che il sardo, il latino e le altre lingue mediterranee hanno radici comuni, sono lingue sorelle, le quali vanno ancorate ad una matrice molto più antica, la quale ci è nota, è disponibile ed è facile da esaminare: si tratta del bacino sumero-accadico (con tutte le lingue strettamente legate a quell’ambito).

Penso non sia da addebitare del tutto al Wagner, tantomeno agli etimologisti che gli avevavo aperto la pista, il fatto che sinora nessuna pubblicazione sarda, italiana, straniera abbia raggiunto lo scopo di restituire correttamente l’etimo dei vocaboli sardi. I tempi trascorsi non erano perfettamente compiuti, non consentivano altissime percentuali di dimostrazioni. Invero, dopo oltre un secolo di sforzi e pubblicazioni, è soltanto da un decennio che l’élite dei ricercatori dell’intero orbe terracqueo ha terminato di contribuire al completamento di un’opera di base del linguaggio umano, che è il Chicago Assyrian Dictionary (CAD), un’opera in 25 volumi. Considerando i dizionari sumerici già completati grazie agli apporti di molte università di vari continenti, oggi possiamo dichiarare più agevole qualsiasi indagine storica sulle lingue mediterranee, nonostante che, purtroppo, oltre il 10% della lingua sumerica e di quella accadico-assiro-babilonese non risulti ancora tradotto; senza contare alcune opacità che rendono ancora insicuro financo il linguaggio biblico.

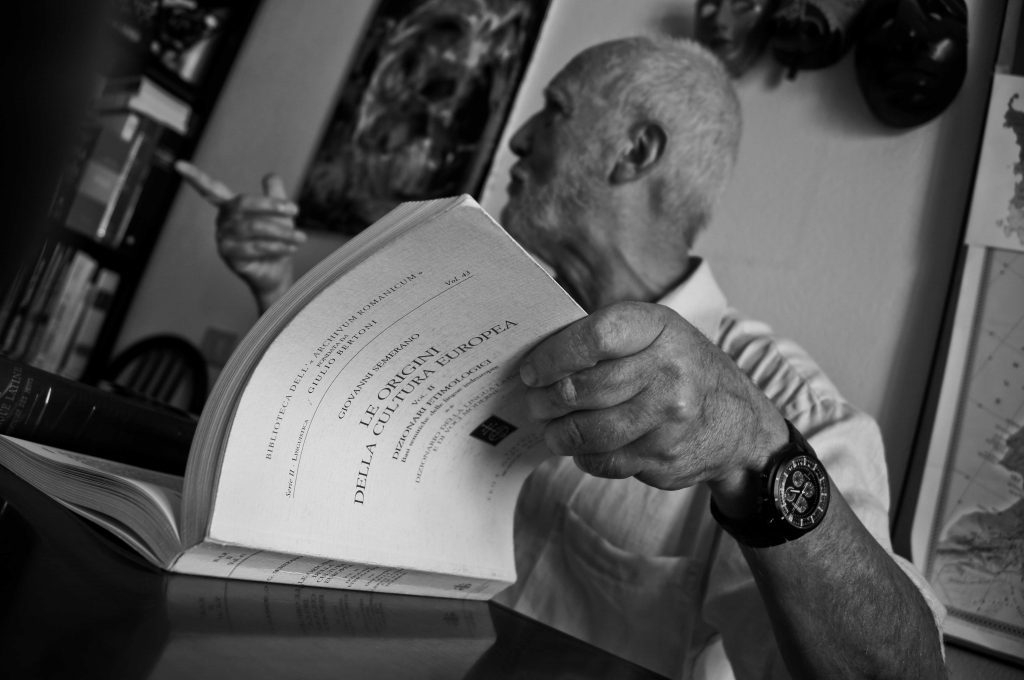

Per queste ragioni sino a un quindicennio fa anche l’etimologista più dotato – persino un sommo come Giovanni Semerano – ha lasciato qualche menda tra le proprie pagine, poiché le Università del mondo intero che già avevavo pubblicato dizionari sumerici o accadici palesavano più di una incertezza nell’interpretare varie voci.

La storia passata condiziona negativamente il metodo. Oggi possiamo ripartire sereni. E tale serenità può giocare finalmente un ruolo determinante, affrancando gli etimologisti da paure, limiti, sospetti e portandoli a riconsiderare più rettamente la complessa storia linguistica del Mediterraneo.

Però, oltre che dell’insicurezza dei dizionari del passato, occorrerebbe esser coscienti anche della futilità delle correnti filosofiche che hanno dominato negativamente sulle vicende degli studi linguistici. Volersene dichiarare immuni sarebbe ingenuo. Dopo la laurea in glottologia, io stesso mi sono dibattuto per 31 anni in un gigantesco garbuglio di problemi linguistici che non riuscivo a dipanare; e fu soltanto dopo aver deciso di “resettare” l’intera questione, riaggiustando i punti cardinali che orientavano il mio pensiero in relazione alla lingua sarda ed alle lingue mediterranee, che ho potuto riconoscere gli errori che bloccavano ogni iniziativa. Quegli errori avevano posto me e, beninteso, anche i miei maestri, in una condizione d’impasse. Mi accorgevo che il lavoro linguistico dei miei maestri, che da me furono seguiti disciplinatamente e senza discussione per 31 anni, era dominato dall’ideologia. Occorreva liberarsi da quella camicia di forza.

Si parla spesso delle correnti filosofiche, alcune delle quali passano nel breve trascorrere di una-due generazioni. Per converso, altre correnti filosofiche non hanno maestri conclamati, e tuttavia sono talmente imponenti da essere rimaste immobili e indiscusse da tanti millenni, divenendo i pilastri dell’intera storia umana. Non ha maestri, ed è immobile da tempo infinito, la “filosofia della superiorità” tra i popoli. Ad essa, come corollario, s’allacciano in modo indistricabile altre mode di pensiero le quali, tutte insieme, compongono una cultura che influisce negativamente persino sugli studi linguistici.

Posso citare, derivati dalla filosofia della “superiorità”, alcuni corollari storici che risultano negativi persino per gli studi etimologici: 1. le invasioni inaugurate dai musulmani “in nome di Dio”, che oggi sono rivitalizzate ad opera di due grandi Stati medio-orientali i quali dal 1945 stanno destabilizzando il Vicino Oriente, la Russia, l’Europa, l’Asia; 2. cito l’atrocità delle Crociate scatenate in nome di un “Dio superiore”; 3. cito le colonizzazioni post-colombiane dilagate negli oceani contro gli aborigeni ch’erano considerati “sub-umani” anzitutto in forza della pregiudiziale religiosa; 4. cito l’Inquisizione romano-ispanica, anzi le Inquisizioni condotte da ogni setta cristiana (e musulmana) nel proprio ambito, in nome dell’intangibile purezza della propria religione; 5. cito l’indegna appropriazione dell’Africa da parte di certi Stati europei, che la governarono “in nome della superiorità razziale”; 6. cito due apocalittiche guerre mondiali, generate ogni volta dall’unico Stato che si vantava del gene della “superiorità ariana”.

I corollari non si limitano a quelli indicati, e comunque sembrano tutti legati “a grappolo”. Nel grappolo rientra anche un tarlo incredibilmente vitale, che ha prodotto millenni di oscurità culturale nell’Occidente. È l’Aristotelismo. La sua scadenza è scritta nei manuali di filosofia, e viene fissata ingenuamente ai tempi di Dante Alighieri. Ma ancora oggi è tragicamente presente, producendo immani disastri ovunque vi sia una Università, ovunque il pensiero ambisca ad assurgere ad Accademia.

Purtroppo sono le Accademie a governare ogni e qualsiasi movimento di pensiero in relazione agli studi linguistici, e sono state soltanto esse ad avere voluto sinora la separatezza degli studi semitistici da quelli chiamati “indogermanici”. A me questa appare una pregiudiziale.

Ognuno di noi vive il proprio particulare subendo, spesso inconsciamente, la forza del pensiero impartito dalle Università. Tutto ciò è umano, è ovvio. Sarebbe assurdo il contrario, poiché le Università sono considerate le “forze armate” della ricerca e del libero pensiero.

Però osservo educatamente che negli studi linguistici oggi dovrebbe considerarsi inaccettabile che uno studioso di una lingua mediterranea ometta di consultare anche i dizionari e le grammatiche antiche della Sponda Sud, ivi compreso il dizionario e la grammatica egizia, poiché oggi dovrebbero essere caduti quei vincoli negativi che, sebbene surrettiziamente, sebbene non ravvisati e tantomeno conclamati, trattenevano ideologicamente gli studi entro le barriere concettuali di malintesi nazionalismi, e addirittura istigavano a negare ex silentio, o ignorare, gli apporti che ogni singolo popolo navigante o transumante ha reciprocamente dato al Mediterraneo fin dal più arcaico passato.

Oggi, finalmente, dovrebbesi dichiarare il declino della “pregiudiziale imperiale”, della “pregiudiziale di superiorità”. Oggi dovrebbe essere normale la condanna del mito “ariano” inventato durante il Romanticismo, che tante menti ha avvelenato, e ancora oggi avvelena sotto-traccia, financo nelle Università, financo tra gli eruditi che si millantano illuminati, quando non “di sinistra”.

Nel campo della glottologia il declino dell’arianismo, se fosse veramente avvenuto come bugiardamente si declama, avrebbe dovuto affievolire quel preconcetto accademico che induce a credere nella possibilità di cancellare una lingua in forza della sopraffazione armata o coloniale. Se veramente ci fosse stato il declino dell’arianismo, si sarebbe dovuto riconsiderare in toto quel monolitico pensiero accademico che, in nome di una “stirpe ariana” inventata dagli stessi intellettuali che architettarono il Nazismo, da 150 anni ha imposto nelle ricerche etimologiche la pregiudiziale di una immensa lingua ”indo-germanica” mai esistita, con al centro il popolo tedesco. Parimenti, si sarebbe dovuta riconsiderare in toto la bislacca teoria che l’Impero romano abbia soppresso le lingue mediterranee inaugurando la nuova era “neolatina”. Il declino di queste ascientifiche eredità tarda a cominciare, ed i conseguenti errori accademici non mostrano alcun cedimento.

Non ci fu mai catastrofe linguistica. Invero, nel Mediterraneo non ci furono mai rotture linguistiche traumatiche e le spinte imperialiste non poterono giammai decretare la morte di una lingua. Le dimostrazioni abbondano. Ad esempio:

1) Nel II-I sec. a.e.v., oltre un secolo dall’invasione romana, Cleone sente bisogno di scrivere un testo in greco-latino-punico (colonna bronzea di S.Nicolò Gerréi), per essere certo che i Sardi lo capissero almeno tramite la lingua punica.

2) Duecento anni dopo l’invasione, Cicerone denuncia (Pro Scauro) che la Sardegna non ha nemmeno una città amica del popolo romano. Se le città erano ancora ostili all’invasore, cosa dovremmo dire delle campagne e delle aspre montagne (che costuiscono il 70% del territorio sardo)?

3) I censimenti e la ripartizione dell’Italia ai tempi di Cesare Augusto mostrano una penisola composta da 32 popoli, che fino a prova contraria usavano 32 lingue. Numero che aumenta se sommiamo le lingue della Sicilia e quelle parlate in Sardegna dalle macro-ripartizioni tribali dei Balares, Corsi, Iliensens.

4) È famosa l’affermazione di Saulo di Tarso il quale, naufragando nell’isola di Malta, fu salvato dai residenti che parlavano una lingua barbara (ossia non greca né latina). Era una lingua semitica che tra quel migliaio di marinai e coltivatori durava in purezza nonostante che Malta fosse diventata romana da centinaia d’anni. I Melitesi si rifiutavano, forse persino inconsciamente, di adottare la lingua di Roma, nonostante che fossero così pochi e così esposti, che per i Romani sarebbe stato facilissimo imporglielo.

5) Altro episodio è quello del De Magia 98, in cui Apuleio, difendendosi dall’accusa di aver indotto con arti magiche la vedova Pudentilla di Oea (l’attuale Tripoli) a sposarlo, apre uno squarcio impressionante sulla società africana del tempo (siamo nel 159 e.v.). Infatti colloca da una parte Pudentilla, donna ricca e colta, che scrive e parla correntemente non solo la lingua latina ma pure quella greca; dall’altra mette il figlio di questa, Sicinio Pudente, che non solo non sa il greco pur essendo stato allevato nella cultura, ma che addirittura balbetta continuamente nel tentativo di esprimere, durante il processo, qualche frase in latino: non gli riesce per il semplice motivo che ha trascurato lo studio delle lettere latine, preferendo vivere come il resto della popolazione, la quale parla esclusivamente il punico. Dall’affermazione di Apuleio veniamo a sapere che nell’Africa latina, occupata da Roma nel 202 a.e.v. dopo la battaglia di Zama (Naraggara), ancora 360 anni dopo si parlava quasi esclusivamente il punico, nonostante che fosse stata romanizzata al massimo. Agostino, cittadino berbero, aveva imparato il suo ottimo latino, ma egli era uomo urbanizzato, apparteneva alla minoranza di cives cui era rivolta in esclusiva la predicazione cristiana, anch’essa espressa in latino.

6) Altra testimonianza: nel VI secolo e.v. i Barbaricìni adoravano ancora ligna et lapides (Lettere di papa Gregorio): solo le città avevano cominciato a recepire il verbo di Gesù, e tuttavia molti cittadini pagavano l’imposta per continuare ad adorare liberamente il Dio degli avi. Si badi, erano passati 3 secoli dalla liberalizzazione del cristianesimo, 5 secoli e mezzo dal suo esordio. Qualcuno dovrebbe riflettere sul fatto che i Barbaricini di Ospitone (ossia i ¾ dei Sardi, tutti residenti nell’immenso territorio montano), erano ancora pagani, e a maggior ragione non erano entrati stabilmente in contatto con i predicatori latini. Solo la religione è in grado di operare, con lento processo di secoli, dove non riesce il potere politico. La religione ha bisogno di essere predicata con somma circospezione, poiché i soggetti accettano il nuovo verbo soltanto se viene trasmesso nella lingua materna. Così fece Wulfila nel IV secolo e.v., il quale trascrisse la Bibbia ed i Vangeli greci nella lingua gotica, della quale inventò pure l’alfabeto. Così fecero Cirillo e Metodio, che per evangelizzare la Russia ebbero persino l’esigenza di creare un apposito alfabeto nazionale. Operò similmente Martin Lutero, che impose la propria Riforma traducendo la Bibbia in tedesco, previa correzione di numerosi passi.

Se questi episodi vengono traslati in un’isola grande ed aspra come la Sardegna, allora l’esempio di Malta, ancor più l’esempio dell’Africa romana, ma pure l’esempio di Ospitone, possono rendere bene i processi linguistici che s’instaurano presso un popolo di vinti. La chiave per comprendere il problema si trova proprio nella conquista delle città e nella netta frattura che nella storia del mondo si è sempre creata tra città e campagna, tra città e montagna. Infatti le montagne sarde rimasero libere dall’occupazione romana.

Beninteso, una religione può attecchire anche rapidamente: basta operare un genocidio (come fece Cortez). I sopravvissuti aderiscono, eccome! Ma i territori montuosi della Sardegna non furono mai conquistati con le armi, almeno fino al VI secolo, allorché l’esempio di Cortez ebbe un luminoso precedente nelle armi bizantine. Ospitone dovette salvare il proprio popolo: aderì al cristianesimo. In compenso la lingua sarda rimase indenne. Perché mai un popolo avrebbe dovuto cancellare la propria lingua a vantaggio di quella dell’invasore, un invasore che peraltro ai tempi di Ospitone cominciava ad esprimersi con la lingua greco-bizantina e non con quella latina?

È possibile sopraffare una lingua? Nel mondo abbiamo avuto varie prove di quanto fosse miope e incongrua la pretesa di un conquistatore di sopraffare persino la lingua del popolo soggetto. Ad esempio, lasciando da parte la famosa deportazione degli Ebrei a Babilonia (i quali conservarono in purezza la propria lingua), possiamo citare la politica dell’Impero assiro, le cui deportazioni avevano primamente lo scopo dell’unificazione linguistica. All’uopo, gli Assiri deportavano i vinti Cananei verso l’Assiria o verso altre province assire, e all’incontro deportavano gli Assiri, o i provinciali parlanti assiro, verso Canaan. «Scopo finale era l’assimilazione linguistica, culturale, politica, il più possibile completa, tale da trasformare i vinti in assiri. L’assimilazione completa la conquista, trasformando un regno ribelle e alieno in una nuova provincia del cosmo alle dirette dipendenze del re e del dio di Assur».1

«In questo contesto di rimodellamento demografico e territoriale al servizio degli interessi assiri, e sotto attento controllo di guarnigioni e funzionari assiri, la pratica della “deportazione incrociata”, che coinvolse qualcosa come 4,5 milioni di persone in un arco di tre secoli, svolse un ruolo essenziale. Il racconto biblico della conquista di Samaria narra dapprima la deportazione degli Israeliti:

il re d’Assiria prese Samaria e deportò Israele in Assiria, stabilendoli a Halah, sul Habur fiume di Gozan, e nelle città della Media. (2Re 17:6)

e poco dopo narra l’arrivo dei deportati alieni:

il re d’Assiria fece venire (gente) da Babilonia, da Kuta, da ‘Awwa, da Hamat e da Sefarwayim e li stabilì nelle città della Samaria al posto degli Israeliti. Costoro s’impossessarono di Samaria e si stabilirono nelle sue città. (2Re 17:24)

«Dai testi di Sargon II sappiamo che deportò in Samaria anche degli Arabi:

I Tamudi, Ibadidi, Marsimani, Khayapa, Arabi lontani abitanti del deserto, che non conoscono sorvegliante o funzionario, che a nessun re avevano mai portato tributo, per mandato di Assur mio signore io li abbattei, e il loro resto deportai e insediai in Samaria (ISK, p. 320).»2

Ma l’assimilazione non avvenne mai. Negli stessi passi della Bibbia è scritto che le nuove popolazioni di Samaria finirono per logorarsi e sfinirsi a vicenda. Non per altro, ma perché le guerre di conquista lasciavano delle scie d’odio e di revanche talmente grandi, da condizionare e trattenere per secoli o millenni i singoli popoli entro la propria lingua originaria, l’unico segno identitario salvabile. Il destino di Samaria è confrontabile – ma solo per farne risaltare le differenze di fondo – col destino della città sarda di Alghero. Ad Alghero nel 1353 era stato operato un innesto adamantino, un solo popolo e una sola lingua; ma quel popolo straniero rimase incastonato, “assediato” entro le mura cittadine come elemento spurio in un territorio parlante lingua sarda; e ancora oggi la situazione è invariata; la lingua catalana dopo 700 anni non ha mai varcato le mura di Alghero. A Samaria invece la questione fu pasticciata dal melting pot creato con la mescolanza di cinque popoli; e l’aggiunta del sesto popolo, gli Arabi parlanti una lingua più vicina a quella ebraica, non potè che esacerbare la situazione e mettere gli uni contro gli altri. Era questo il risultato che volevano gli Assiri? Non credo. Essi volevano mettere certamente gli uni contro gli altri, ma soltanto secondo la prassi del divide et impera. Invece quel seminare odio a piene mani fu foriero di declino economico.

Così andarono le cose nel Mediterraneo da quando Assiri e Babilonesi (poi Hittiti, Medi e Persiani, e infine Greci e Romani) tentarono di prevalere ed espandersi con la forza delle armi. Soltanto la libertà, la parità, la collaborazione pacifica, la dignità dei liberi commerci può fare integrare i linguaggi. È ciò ch’era accaduto per tanti millenni nel Mediterraneo, prima che gli Assiri e i Babilonesi inventassero la “persuasione” degli impalamenti di massa e quella delle deportazioni.

Il livello temporale. Le prospettive. L’Homo Sapiens. Tutto ciò acquisito, rimangono in piedi altre due fangosità da cui il pensiero accademico non riesce a depurarsi.

La prima fangosità colpisce nel vivo la tecnica dell’indagine etimologica condotta nell’ambito degli Istituti universitari di glottologia e di filologia romanza, nei quali si stabilisce a priori il livello temporale dove l’indagine debba cessare. Sinora la storia delle lingue tirreniche attuali e di quelle della costa nord-mediterranea è stata indagata a ritroso sino ad attingere al piano della lingua latina (salvo poi considerare l’apporto collaterale delle lingue germaniche, nonché una vaga citazione di “residui celtici” dei quali non si dice nulla sul piano scientifico). Ma ciò non è bene, poiché lo scavo etimologico è simile a quello archeologico, e non può eludere il proprio metodo, che è quello di toccare il livello più basso nel quale si ritrovino dei manufatti (per l’archeologo) nonché il livello più arcaico cui può condurre la manifestazione dei radicali di un vocabolo (per il glottologo). In linguistica occorre operare confronti lessicali e morfemici sino al più arcaico vocabolo che, in un’area indagata a raggio adeguato, possa credibilmente confrontarsi col vocabolo di oggi. Stabilire che il livello-base delle lingue tirreniche sia la lingua latina, significa rinunciare al criterio storicistico; equivale ad ammettere che prima di Roma la storia nel Mediterraneo non si sia mai svolta oppure (che è lo stesso) ch’essa sia obiettivamente inconoscibile. Invece la storia del Mediterraneo e dintorni è nota, con soddisfazione generale, fin dai millenni pre-greci. Mentre la conoscenza delle lingue ad essa correlate affonda ancora più lontano nel tempo e nello spazio.

Dalla prima fangosità deriva la seconda fangosità, concernente le prospettive. Affermare de imperio che la storia delle lingue tirreniche ed alto-mediterranee abbia una prospettiva di soli 2000 anni significa rinunciare a capire l’evoluzione del linguaggio mediterraneo, il quale è arcaico quanto può essere arcaica la presenza dell’Homo in questo bacino. I dati archeo-antropologici confermano la presenza del Neanderthal e poi del Cro-Magnon; e giacché quegli uomini lasciarono dei manufatti, è ovvio che parlassero, che scambiassero informazioni, che dessero i nomi alle cose, alle persone, al territorio, che usassero quindi la lingua, che avessero un vocabolario condiviso. L’idea nichilista ch’essi comunque parlassero lingue inconoscibili è generata dalle stesse pregiudiziali “latina” ed “ariana” su citate: pregiudiziali liquidatorie che bloccano ogni nuova spinta ad una seria indagine etimologica.

In verità, gli uomini mediterranei del Paleolitico parlavano. E parlavano una sola lingua: appunto la Lingua Mediterranea, per quanto essa fosse pluri-articolata secondo l’antichità e il radicamento degli stanziamenti nei singoli ambiti geografici. Questa lingua è perfettamente conoscibile mediante una semplice induzione, che è la seguente: la Scienza Glottologica ha sempre messo in evidenza un fatto elementare, intuitivo, cioè che le prime formazioni lessicali dell’Homo furono essenzialmente monosillabiche. Questa osservazione è così palmare, che tentarne una dimostrazione (peraltro facile) è ozioso. Ebbene, dalle età arcaiche è sopravvissuta, restituita a noi grazie alla riesumazione delle tavolette cuneiformi, una lingua che si articolava proprio a monosillabi: è la Lingua Sumerica, a tutti resa nota tramite vocabolari e grammatiche pubblicati da numerose Università. Quegli scavi, quelle scoperte hanno messo a disposizione dei glottologi odierni “l’altra metà del mondo”. Perseverare a non indagare quanta storia linguistica mediterranea sia ancorata alla lingua cosiddetta sumerica, non è più accettabile.

Infatti lo scrivente non accetta più di perpetuare la muta ostilità (ch’egli per 31 anni ha purtroppo condiviso) a conoscere l’altra “metà del mondo”. Lo scrivente da 15 anni ha cominciato ad indagare in ambo le sponde, ed ha scoperto che la Lingua Sarda è arcaica, aborigena, risale alle origini del linguaggio, e condivide con la Lingua Sumerica molto più della metà del proprio vocabolario. Come si noterà leggendo oltre nonché nel corpo dell’intero Dizionario, la mia scoperta è scientificamente dimostrata e rimane in attesa di prove contrarie. Come attende prove contrarie lo stesso dizionario egizio, il quale condivide metà della lingua sumerica.

Insomma, si perviene alla dimostrazione che la lingua (cosiddetta) sumerica era parlata ab origine in un’area molto vasta avente perno nel Mediterraneo centrale, ed entro l’ampia circonferenza roteavano già dai tempi arcaici la lingua egizia, le lingue che poi vengono riesumate in Mesopotamia, la lingua di Canaan compreso l’ugaritico, il fenicio, l’ebraico; inoltre quella araba, le lingue ad ovest del Nilo (es. il punico), la lingua che ancora oggi sopravvive in Sardegna, le lingue italiche compreso il latino, le lingue celtiche meridionali comprese quelle iberiche.

Questi vasti ambiti vanno considerati per difetto. Ma è uopo fermarsi per capire intanto la ragione di tale vastità. Per quanto in certi rami scientifici nulla possa considerarsi ultimativo, in relazione all’antropologia s’individua agevolmente un primitivo focus della Ursprache mediterranea. Che il focus possa essere l’Altopiano Etiopico o che altri lo pongano in Croazia (come qualcuno recentemente suggerirebbe), la questione non muta poiché si scopre che dal focus ci si è mossi lungo le coste per racchiudere a tenaglia l’intero Mare Nostrum.

Attenendoci alla corrente antropologica che narra della progenitrice Lucy, l’uomo (ed il linguaggio che ancora oggi ci appartiene) discese dall’Altopiano Etiopico lungo il Nilo, e da lì prese a tenaglia le coste Mediterranee, ad ovest verso la futura Cartagine ed alle Colonne d’Ercole, ed oltre in Andalusia, in Catalogna, in Linguadoca. Ad Est mosse verso Canaan e la Mezzaluna Fertile, e da lì lungo le coste anatoliche, ai Dardanelli, in Grecia, Dalmazia, Italia. Chiusa la tenaglia, toccò alle isole centrali del Mediterraneo. Erano tempi di glaciazioni, e l’arrivo in Corsica-Sardegna avvenne con mari bassi e molto transitabili nella direttrice dell’arcipelago toscano.

La remota antichità delle radici. Alcuni antropologi dichiarano la scoperta di un Neanderthal con osso o cartilagine glottale, anziano di 230.000 anni, ed ovviamente pensano che l’osso glottale favorì l’articolazione della lingua. Ma altri archeo-antropologi del Sud-Africa accampano la scoperta di una Dea-Madre vecchia di 700.000 anni: chiaramente, gli scultori di quella Dea-Madre parlavano ancor prima di questo Neanderthal citato. Comunque la mettiamo, l’Homo cominciò ad articolare parole e pensieri molto presto; e tentò di risalire sempre da sud a nord (verso l’enorme calotta glaciale che occupava l’Eurasia sino al livello delle Alpi, dei Carpazi, dei bassi-Urali, della Mongolia).

L’idea di un idioma “indo-germanico” sortito sulle pianure ghiacciate a nord dell’Ucraina e del Kazakistan, con improbabili rincalzi dal Pamir e dintorni, non tiene conto che l’Homo provenne sempre dalle zone non soggette a glaciazione. Quindi è forza immaginare soltanto pressioni da Sud, risalenti i vari corsi dei fiumi, lungo le antiche valli glaciali del Rodano, del Danubio, del Dnepr, del Don, del Volga, dell’Ural e forse – al dilà dell’Hindukush-Karakorum – del Brahmaputra, del Mekong.

Furono le genti che risalirono le valli glaciali a costituire poi – millennio dopo millennio – il fenomeno dei Popoli delle Steppe. E furono questi ultimi, a loro modo, che rifluirono a ondate verso Ovest nelle pianure centrali dell’Asia, nella Pianura Sarmatica, facendo capolino nella storia mediterranea col nome greco di Popoli Barbarici, quelli che affrontarono Mario, Giulio Cesare, l’Impero romano, ecc.

Financo la questione della Civiltà di Andronovo (the Indo-Iranians di Elena E. Kuz’mina) può ricevere ulteriori lumi se la inquadriamo in queste prospettive. Parimenti, si capovolge la prospettiva dei famigerati “popoli indoeuropei”, allorché andiamo a rivelare che pressoché ogni parola a loro attribuita è di origine sumero-accadica. Ad esempio, si pretende l’origine indoeuropea dei Persiani, ma intanto i loro nomi sono accadici, come Dario, nome d’imperatore persiano, dall’akk. dāriu(m), dārû(m) ‘lasting, eternal, eterno’ riferito agli déi, ai re (tipico appellativo di cui si dotavano i re delle origini, per marcare la propria forza e la nobiltà davanti al popolo).

Tornando al Mediterraneo, ci rendiamo conto che pure la questione delle lingue celtiche è fortemente zoppa, fintanto che non si tengono nel dovuto conto gli apporti millenari da sud. Se vogliamo, anche gli artisti contribuirono a dimostrare quanto sto affermando, come quell’uomo (ma immagino fosse una donna che attendeva il ritorno del marito dalla caccia) il quale (la quale) 32.000 anni fa dipinse la grotta di Chauvet con splendidi rinoceronti.

Sono migliaia le parole che noi consideriamo “nordiche” e invece provennero dal Bacino sumero-accadico. Di seguito, per ragioni di spazio, elenco poco più di venti lemmi.

Aggraviái camp. ‘ingiuriare, oltraggiare’; aggráviu ‘ingiuria, oltraggio’ = sp. agraviar, agravio. It. ant. aggravio ‘ingiuria, oltraggio’, che ritroviamo anche in Corsica. Base etimologica accadica, da garbu, garbānu ‘lebbroso’. Il termine penetrò tanto, da arrivare anche tra i Germani: cfr. ags. garbage ‘immondezza, porcheria’.

Alpi, ted. Alb. Il nome della catena montuosa che scompartisce mezza Europa ha lo stesso radicale di it. e lat. alba < akk. ḫalpû ‘frost, ice’, sd. alb-éskida, arb-éskida ‘alba’. Il nome più antico, conservato nelle due radici sarde, si ricava dal sum. ar ‘praise, preghiera’ + bar ‘to burn, bruciare’, anche ‘to open, aprire’. Il composto ar-bar in origine significò ‘preghiera al Folgorante’ (il Sole), o ‘preghiera dell’apertura (del giorno)’. È noto il “saluto al Sole” che molti popoli ancora oggi si tramandano, fin dal Paleolitico, al momento dell’aurora. Un tempo non era un “saluto” ma una preghiera, come vediamo al lemma Sud.

Bind (to bind) ingl. ‘legare’; cfr. log. bindellu ‘legaccio, nastro’, specialmente per legare i capelli; cfr. piem. bindel ‘nastro’. Base etimologica è l’akk. binītu ‘creation, structure’. A quanto pare il concetto è arcaico, proviene dall’Alto Paleolitico, allorché l’uomo, strappando le prime erbe tenaci, cominciò a intrecciarle facendone legacci, con i quali cominciò a fissare tra di loro i primi rami d’albero ed a costruirsi una capanna. Questa fu la prima barriera di difesa dai pericoli del mondo ferino, ed anche dalle intemperie.

Sud è il nome del punto più alto toccato dal sole nel suo spostamento est-ovest. Base etimologica è il sum. šud ‘preghiera’ (una preghiera con proscinesi, ovviamente rivolta al dio Sole, stavolta quando sta allo zenith). E ricordiamo il nome dell’Alba. Tale preghiera ci è noto tramite il cognome Sciùto, Sciuti, di area italica ma di sicura base tirrenica, con etimo anche nell’akk. šūtu, sūtu ‘sud’.

Ovest. Per indicare l’Ovest gli Šardana-Tirreni impiegarono addirittura due termini, l’uno e l’altro eternati, eccezionalmente, in due cognomi sardi. Il primo è Murru, con base nell’akk. amurru(m) ‘ovest’. Il secondo è il cogn. Erbì con la variante Erba, base nell’akk. erbu(m), erebu ‘tramonto, ovest’ (da cui poi il gr. Érebos, indicante il Regno delle Tenebre, il Mondo dei Morti, dove sprofonda il Sole). Del nome internazionale Ovest, West (creduto anglosassone) s’ignorò sempre l’origine, mentre la base è il sum. u ‘universo, universale’ + eš ‘shrine, sepolcro’ + de ‘creatore’ (ossia Dio Creatore dell’Umanità). Il composto u-eš-de, divenuto west tra gli Anglosassoni anche in virtù della nota Lautverschiebung germanica, in origine significò ‘sepolcro del Creatore dell’Universo’. La definizione si concilia con quella del Nord.

Est, altro nome del punto dove sorge il Sole, ha base etimologica nel sum. eš ‘shrine, sepolcro’ + tuk ‘to break off, rompere’. Il composto eš-tuk in origine significò ‘rottura del sepolcro’ (vedi le osservazioni per gli altri punti cardinali). In Italia certi popoli chiamarono altrimenti quel punto. Un indizio lo cogliamo dal cognome italico Zito, con base nell’akk. ṣītu(m) ‘uscita del sole’, ossia ‘Est’. Si può notare che i vari nomi per uno stesso punto d’orientamento mostrano l’autonomia dei vari linguaggi antichi.

Nord è il punto cardinale più citato, dal sum. nu-ra-du (nu ‘creatore’ + ra ‘limpido, chiaro, splendente, Dio’ + du ‘to hold, keep in custody, tener prigioniero’. Nura indicò il ‘Dio creatore’, quindi ‘Creatore della Luce, Sole’; Nura-du significò ‘prigione del Sole’ (perché negli antichi miti il Sole al tramonto veniva imprigionato dal Dio della Notte); cfr. sp. norte, ingl. north, norveg. nord, ted. Norden, della cui origine ogni etimologista ha sinora discusso invano.

Norge è il nome della lontana Norvègia, che non significa ‘terra del nord’ sibbene ‘Terra dei bagliori, delle aurore boreali’, da sum.-akk. nūru ‘bagliore’ + sum. ki, gr. gê ‘terra’ (in composto nurki). Cfr. il cognome sd. Nurki, che può sembrare un mistero finché non accettiamo che qualche Normanno tra quelli che raggiunsero la Sicilia dovette recarsi anche in Sardegna a fini di commercio trans-isolano. Con tutta evidenza, una bella vergine sarda lo ammaliò, ed egli s’insediò trapiantando un “cognome di origine”: ‘quello della Terra delle Aurore boreali’. Forse i Normanni arrivati in Sardegna per commercio furono numerosi. Un loro sia pur minimo contributo può senz’altro giustificare le molte teste bionde del centro-Barbagia, nonché gli occhi di certi barbaricini (es. ad Ovodda), spesso di un affascinante verde-smeraldo. Capisco l’imbarazzo di chi ragiona “a palmi”, ma questa etimologia s’affianca a molte altre della Sardegna acclaranti un fatto che sconcerta i più: in Sardegna ancora 500 anni fa si pensava in sumerico, come dimostrerò al paragrafo “La lingua arcaica compresa fino al Rinascimento”.

Mont Blank, noto in Italia come Monte Bianco, si dice abbia radice dal germ. blank ‘ripulito, lucente’; ma anche quella voce germanica proviene da sud, base etimologica è il sum. bar ‘bianco, libero’ + an-gal ‘cielo, cielo grande’ = ‘cielo limpido’. I cognomi sd. Barranca, Branca conservano ancora l’arcaico significato del bianco, che si espanse con fonetiche similari fino alla Mittel-Europa.

Monte Rosa è un oronimo italico persino banale. Ma tale banalità va spiegata, poiché quel magico colore rosa viene percepito soltanto dai Padani quando da Est il sole illumina di colpo l’altissima vetta, mentre il mondo se ne sta ancora avvolto dalle tenebre. È un momento di grande fascino, che riceve nome dall’akk. rûšum ‘rossore’, voce conosciuta bene dai Celti.

Monte Cervino è un altro oronimo italo-celtico, un aggettivale col suff. mediterraneo -ínu < akk. ḫerebū ‘torre’ (quindi ḫereb-inu). Nome antonomastico. Si badi che questo concetto riferito alla torre si ritrova esclusivamente nelle fonti accadiche relative agli scacchi (i quali testimoniano in tal guisa la loro arcaicità culturale, senza bisogno di coinvolgere nella loro invenzione gl’Indiani, e nemmeno gli Iranici).

Bàita è un’altra voce celtico-mediterranea abbarbicata sulle Alpi. Indica la ‘casa alpina’, specie quella isolata negli alpeggi, ma ritroviamo la voce nell’ebr. bait ‘casa, tenda’, akk. bītu ‘casa’, sd. bide ‘vite’, lat. vitis ‘idem’. Che provenga da sud, lo testimonia proprio il nome sardo della vitis. Infatti qualsiasi parola, sino a prova contraria, è arcaica, e l’ebr. bait ha un senso se lo leggiamo primamente come ‘tenda’; ha ulteriore senso se lo leggiamo anzitutto come ‘tenda’ (prodotta dalla vitis, dalla bide, che in certe zone mediterranee, crescendo nella foresta, crea un tendaggio enorme che fece concepire la primitiva idea della copertura).

Giorni della merla. Questo sintagma italo-celtico è legato ai giorni più freddi dell’anno nel nord-Italia, ed evoca le tempeste gelide da nord. Base etimologica il sum. mir-la ‘vento del nord’ (mir ‘chilly wind’ + la ‘to carry, portare, recare, apportare’). Dunque mirla significò ‘apportatore di tramontana, apportatore di tempeste’ (tutto un programma). Cfr. it. merletto ‘pizzo ricamato applicato a stoffe pregiate’, originato dall’osservazione dei fiabeschi ricami del gelo sulle superfici lisce. Da qui anche il merlo in quanto ‘sopraelevazione merlata delle mura difensive’, di cui i filologi hanno sempre ignorato le origini, confondendolo con i merli (uccelli) senza però riuscire a raccapezzarsi.

Hütte ted. ‘capanna’ ha il perfetto corrispettivo nel babibolese ḫuttu (a storage vessel, un recipiente per la conservazione). Va da sé che gli alimenti furono sempre ben protetti e immagazzinati contro le intemperie e contro gli animali. Dagli alimenti dipendeva la vita dell’uomo. Questa considerazione è sufficiente a capire la causa prima della creazione di robuste capanne presso i Germani.

Pò. Uno sguardo ai sistemi fluviali è d’obbligo, poiché il nome celtico del fiume più lungo d’Italia ha base nel sum. pû, akk. pû(m) ‘bocca’; cfr. akk. pāʼum ‘bocca’ da cui celtico Padum, altro nome del Pò. Il sum. pû, akk. pāʼum s’intese per antonomasia come ‘sorgente, scaturigine’. Cfr. poi il lat. Danubium, da akk. dannu ‘potente’ + bī’um ‘opening, outlet; apertura, fuoriuscita, sorgente’, col significato di ‘sorgente, fiume potente’.

Adda è nome di un grosso affluente del Pò, dal sum. adea ‘flooding’.

Arno è il nome del fiume toscano, idronimo celtico che però si ripete in Renania (Arnel), Svizzera (Orne), Catalogna (Arnon), Francia (Arnon, Arn), Transgiordania (Arnon).

Reno è nome di un grande fiume della Renania, da akk. reḫûm ‘versare, scaturire’ + ēnu ‘sorgente’.

Tina è nome di un fiume britannico = Tino, fiume sardo presso Tìana.

Normanni. Quanto ai popoli a nord delle Alpi, gli stessi Vikinghi erano detti Normanni, voce sumerica da nuru ‘luce’ + man ‘companion, compagno d’arme’. Il composto nur-man significò ‘guerrieri della Terra della luce’ (ossia ‘Quelli delle aurore boreali’). Pertanto dobbiamo smettere d’interpretare l’ags. man come ‘uomo’, poiché in origine indicava il ‘guerriero’, l’uomo ‘portatore di armi’.

Germani. Conosciamo benissimo questo popolo che diede filo da torcere ai Romani < akk. gērum ‘ostile’ + mānu ‘bosco’. Il composto gēr-mānu in origine nominava il ‘fiero popolo delle foreste’.

Danesi. Tutti i popoli del Nord erano conosciuti, prima ancora che apparissero le cosiddette “civiltà avanzate” del Mediterraneo. E non dobbiamo titubare anche se i primi a citare i Danesi furono Procopio di Cesarea e Giordane. Anche i Danesi, come i Normanni, come i Germani, erano noti per la forza temeraria. Infatti il nome ha origine dall’akk. daʼānu ‘potere, forza’.

Taurini. Non si può dire che tutti i popoli a nord dell’Italia non abbiano ricevuto il nome più appropriato, secondo la caratteristica più notevole. Ad esempio, i Taurini erano un popolo dimorante negli Alti Tauri, tra Austria e Italia. La paronomasia giocò il proprio ruolo, e gl’interpreti li collegarono al toro, lat. taurus, termine invero alquanto ostico da giustificare, per quanto esso provenisse da sud, dove il toro era adorato. Invero la base etimologica è l’aram. tur ‘monte’ (cfr. lat. turris ‘torre’). Con ciò dagli Alti Tauri passiamo al Monte Turu-séle il monte più alto del Supramonte di Baunéi, in Sardegna; questa pletora di nomi è mediterranea.

Per concludere, può essere utile uno sguardo agli oggetti preziosi, tenendoci sempre ancorati alle Origini, al Paleolitico, ai tempi in cui le lingue si formarono, allorché la meraviglia dell’Homo s’appuntava all’apparizione di pochi e rari reperti di superficie, ch’emergevano soltanto in qualche plaga.

Ambra. Facile immaginare che l’ambra del Nord fu il primo oggetto raro e prezioso dell’antichità, e se ne fece subito un proficuo commercio. Ci chiediamo donde sorse questo nome. Lo troviamo nell’ar. anbar, che però ha base nel sum. an-bar ‘cielo cotto’ (an ‘cielo’ + bar ‘cuocere alla fornace’ (pottery, vetro). Lo storico Tacito la indicò come “resina che trasuda dagli alberi”, mentre il nome latino dell’ambra fu glesum, anche questo dal sum. gilesi ‘tesoro d’albero’ (gil ‘tesoro’ + esi, eš ‘albero’). Ma ci accorgiamo che tale nome è uguale al germ. glass, Glas ‘vetro’. Con ciò intuiamo che questo fu il primo nome che i popoli nordici diedero all’ambra. Insomma, senza l’ambra oggi il nome del vetro non esisterebbe, sarebbe un nome diverso.

Vitrum. Ma com’è naturale, anche questo vocabolo latino, corrispondente al camp. bidri, ha origini arcaiche. Le scopriamo nell’akk. bitrûm ‘vedere attraverso, to see something through’.

Silk. Infine, chiudiamo con un nome nordico riferito alla ‘seta’. Essa, beninteso, fu conosciuta molto tardi. Non per questo i popoli germanici ed anglo-sassoni erano giunti impreparati all’impatto con le pregiate stoffe orientali. Disponevano già di un aggettivale appropriato derivante dal sumero: sikil ‘puro’.

La pregiudiziale della “barbarie” e l’intuizione del mondo arcaico. Il paragrafo appena chiuso dovrebbe far riflettere sulle civiltà arcaiche e sulle millenarie commistioni linguistiche impellenti da sud. Molti rifiutano a priori il parametro della remota antichità, perché applicano ad essa il giudizio negativo di una barbarie la cui indagine sarebbe infruttifera. Ma anche qui la questione è mal posta. I dipinti di Altamira pare stiano in Ispagna da 39.000 anni; essi indussero Pablo Picasso a sentenziare: “Dopo Altamira tutto è decadenza”. Figuriamoci s’egli avesse visto i dipinti della grotta di Chauvet (datati a 32.000 anni). Quei dipinti sfatano un altro luogo comune: che l’arte sia nata soltanto da 2,8 millenni in Grecia e che prima ci fosse solo barbarie. Francamente, soltanto Michelangelo e Rembrandt hanno posseduto la potenza espressiva dell’uomo (o della donna) di Chauvet. Basterebbe ciò per rifiutare la pregiudiziale della “barbarie”, che impedisce di capire serenamente le civiltà del passato e la formazione delle loro lingue.

Fu in quella remota fase arcaica, decine di migliaia d’anni fa, che nacque il toponimo Gibilterra, anzi due toponimi, com’è usuale nelle terre di confine. Da una parte fu Calpe, dall’altra Gibraltar. Chi s’attiene alla “pregiudiziale latina” (una pregiudiziale appena addolcita dal flirt con la civiltà greca) e crede alla inconoscibilità dei linguaggi precedenti, sostiene che Calpe è nome greco, e nemmeno lo traduce. Mentre la lingua sumerica agevola la comprensione, fornendo due monosillabi: ḫal ‘to divide; to open’ + pû ‘mouth’. Calpe, non meno di 40.000 anni fa, era nota come ‘opened mouth’. Dall’altra sponda, la tribù che l’aveva raggiunta la chiamò col tempo Gibraltar, che la “pregiudiziale latina” induce a interpretare come Jabal Tāriq ‘Mountain of Tariq’ (riferendola al conquistatore arabo ch’entrò in Andalusia, e tenendo in non cale quel fastidioso -iq). Ma è proprio il sovrabbondante -iq a far capire che la traduzione “araba” è forzata. Invero, anche questo nome è sumerico, da gi ‘to turn, return, change status’ + bar ‘to cut open, split’ + al ‘fencing’ + tar ‘to cut’: gi-bar-al-tar = ‘barrier cut, split, changing the destiny’. Si nota l’enfasi tautologica nella ripetizione concettuale bar ‘aprire‘ + tar ‘to cut’.

Dall’etimologia di Calpe/Gibraltar il lettore, i giovani glottologi cui mi rivolgo, avranno capito che spesso l’etimologia non può proporsi pianamente se non ci si riporta, quando possibile, ai tempi arcaici, assunti come parametro scientifico (non sempre necessario, beninteso, ma pur sempre scientifico) allato al parametro della identità o simiglianza fono-semantica tra i radicali attuali e quelli originari. Il bisogno di corrette intuizioni non è soltanto mio, beninteso. Fu lo stesso Wagner nel DES a dare sfogo alle più svariate intuizioni, che il lettore è gentilmente pregato di giudicare in questo Dizionario, e di confrontarle con le mie.

Faccio l’esempio di ammurrare, -ái che in log. e camp. significa ‘legare le vacche per mungerle’. L’intuizione del Wagner è la seguente: ammurrare = ‘legare il muso’ (murru). Una volta supposta tale equivalenza, Wagner crede appagata e conclusa la sua indagine etimologica. Ma a mio avviso essa non può ritenersi conclusa, e penso che nemmeno il lettore possa soddisfarsi appieno, se non altro perché manca una conferma: l’etimo di murru. E allora vediamo quest’etimo, che poggia sull’akk. murrûm ‘uno che scopre, che scoperchia’. Il riferimento originario è ai suini, che usano il grugno per grufolare, ossia per “arare” e “scoperchiare” in cerca di radici e insetti. Da quest’etimo comincia a balenare che la radice -mur- di ammurrare e di murru non parte dal Neolitico ma dal Paleolitico, da quando l’uomo cominciò ad osservare il meticoloso grufolio dei suini dopo le piogge, che scoperchiano la terra rendendola fertile, e per ciò stesso fornendo l’idea rivoluzionaria dell’aratro. Secondo la mia intuizione, quindi, l’operazione del Wagner con la sua lineare equivalenza non aiuta, poiché nel Paleolitico, allorché le vacche erano ancora poco domite, e non si era nemmeno in grado di confezionare corde, l’unico modo per nutrirsi del prezioso latte era accattivare la vacca fornendole abbondante foraggio, in modo che stesse ferma. La base etimologica che poi rinveniamo “incistata” nella lingua accadica proviene da lontano, dal sum. mur ‘fodder, foraggio’. Ovviamente il significato sumerico s’attagliò in origine non solo al foraggio dei bovini ma anche al cibo esumato dai suini grufolanti. Da ciò s’apprende che il radicale del sd. murru in quanto ‘muso’ è molto arcaico e fu capace, già da decine di millenni, di configurare concettualmente sia il ‘foraggio’ sia il ‘muso’ che lo procacciava. In tal guisa nacque la metonimia sarda murru, a quanto pare non condivisa nel restante Mediterraneo.

Beninteso, in certi casi è possibile che l’indagine etimologica non riesca a discendere al disotto dello strato romano (o greco). È il caso del camp. pantéus nella locuzione portái a unu in pantéus ‘portare uno di peso’ (Porru); vedi anche log. in pantéus ándias. Casu propone a ppantèa ‘di peso’: lu giughίan a pantèa ‘lo portavano di peso’, ed anche ‘in trionfo’. Wagner in questo caso rinunciò a indagare l’etimo, poiché non riuscì a trovare addentellati. Dal mio punto di vista, invece, l’etimologia di questo sintagma è chiara, ed offre due opzioni; la prima è l’akk. bāntiš ‘like a mother’, bāntu ‘mother’ (in tal caso il significato del sintagma sarebbe ‘portare come porta una madre’, ossia in braccio). Una seconda opzione può soddisfarsi discendendo soltanto al livello bizantino, a 1400 anni fa, allorché le antiche processioni pagane vennnero progressivamente sostituite con quelle cristiane. In tal caso s’arguisce facilmente che il sd. pantéus non è altro che il biz. πάν-θειος ‘affatto divino, augustissimo’ (epiteto rivolto alla statua di Dio, della Madonna, del Santo portati a braccio in processione). Quest’esempio mostra la possibilità di fermare l’indagine etimologica al solo livello latino (o greco, in questo caso), senza bisogno di discendere oltre. Ma tale possibilità si appalesa soltanto a posteriori, dopo avere indagato anche gli strati lessicali più arcaici. In ogni modo, il lettore noterà che Wagner non potè giungere all’etimo nemmeno quando gli si presentò l’occasione di accreditare con certezza l’opzione greca, della quale non seppe approfittare.

Ciascuno di noi glottologi è conscio delle obiettive difficoltà dell’indagine etimologica. Ci accorgiamo di muoverci in un ambiente indefinito con l’onere di renderlo finito; e troviamo nell’intuizione uno strumento che – a seconda di come lo indirizziamo – può essere un prezioso alleato, che però può rivoltarsi contro di noi al minimo errore di prospettiva, ad ogni insufficienza nelle opzioni.

Prendiamo il caso del log. Cammínu de Roma ‘Via Lattea’. Essa fu mitizzata anche come un immenso sentiero incendiato. Wagner s’appagò nell’interpretare la locuzione nel suo significato apparente: ‘Cammino di Roma’, senza avvertire che tale soluzione è insufficiente e gravida di contraddizioni. Non mi sento obbligato a riempire oziose pagine dimostrative, e invito direttamente ciascun lettore a spiegare che significhi, secondo lui, ‘Cammino di Roma’: Cammino verso Roma?, Cammino appartenente a Roma?, Cammino inventato dagli antichi romani?, Banda luminosa che forma un ponte apparente tra Logudoro e Roma? O cos’altro? E che c’entra Roma con la Via Lattea? Forse che fu Roma ad aver indicato ai Sardi l’esistenza della Via Lattea? Forse che i Sardi prima di Roma non avevano alcuna nozione di astronomia? Chi vuole intendere in questo modo l’antica civiltà della Sardegna, avvalla la credenza che i Sardi nel passato fossero una nullità antropologica, un buco-nero della storia. In ogni modo, da questa situazione di stallo bisogna uscire in qualche modo; il ricercatore deve decidersi e giungere ad una soluzione, stando attento alle interpretazioni che lo immergerebbero nel ridicolo. A mio avviso, si esce dall’impasse assumendo quell’idea generalizzata su citata, che la Via Lattea sembri un immenso sentiero incendiato, e confrontando tale visione con la base sum. rub ‘to go, andare’ + ma ‘to burn, bruciare, incendiare’. In tal caso rub-ma indicò proprio un ‘cammino incendiato’, e l’aggiunta di log. cammínu non è altro che una replica dell’arcaico rub. Questa soluzione è una spia eclatante di come il sumerico sia stato la base del linguaggio sardo.

Senza la giusta intuizione è spesso impossibile pervenire al concetto primitivo che dimostra la giusta etimologia. Lo vediamo nel lemma pèttene nuor. e log. ‘pettine’. È giusto planare sul lat. pecten, ma poi occorre procedere sino all’ultimo livello, che è l’akk. peḫû ‘to close up, seal; bloccare, sigillare’ + ṭênu ‘to grind, macinare’. Per capire appieno quest’etimo occorre risalire all’era in cui la macina fu una pietra mossa avanti-indietro sopra una pietra fissa (quasi come il pettine viene mosso sulla testa). Il composto peḫ-ṭênu in origine significò ‘macina che blocca, sblocca (un corpo estraneo)’. Anticamente infatti il pettine era il migliore ausilio per ripulire la testa dai pidocchi.

Non sono mai sprecate le raccomandazioni al massimo rigore ed alla massima acribia nell’indagine. Esempio, il sd. tzimitóriu, cimitóriu ‘terreno destinato ad inumare i morti’, nel tardo lat. si chiamò cimitērium e lo si volle derivare da gr. κοιμητήριον ‘luogo dove si va a dormire’. Ma questa è una paronomasia, poiché l’arcaica base lessicale si rintraccia ai tempi in cui in tante parti del Mediterraneo vigeva l’incinerazione. Vedi akk. ḫimṭum ‘burning, abbruciamento, incinerazione’. Quindi un tempo cimitóriu fu il luogo dove si portavano i morti per incinerirli. Cfr. log. tziminèa ‘camino, il posto dove si arrostisce la carne’.

Unità delle lingue mediterranee. Il metodo sinora suggerito vale per tutte le contrade mediterranee.

Prendiamo il log. ant. carrúgiu ‘viuzza stretta’ (Stat. Castels. 155). È un evidente accatto dal gen. carroggio, carùggiu. A sua volta però la voce genovese mostra un’origine antichissima e interessantissima, legata al fatto che l’antica Genova, molto prima dell’avvento dei Romani, non aveva alcun sito pianeggiante: era un villaggio di pescatori abbarbicato sulla scogliera. I successivi piani alluvionali che pavimentano l’attuale città si crearono nei millenni col trasporto di ghiaioni durante le piogge rovinanti dai monti incombenti. Furono i ghiaioni, che avanzarono nel mare con ripetuti apporti, a dare fisionomia alla striminzita piana attuale. Per ovvie ragioni le prime case dei Genovesi nacquero con file perpendicolari al mare, allungandosi al disopra dell’erta dei canaloni che recavano acqua dalla montagna. Anche le case allungate ai bordi dei torrenti minori e dei ruscelli dovettero avere fin dall’inizio questa ubicazione, una direzione finalizzata a convogliare al mare senza ostacoli ogni moto d’acqua, la quale spazzava anche le deiezioni rilasciate lungo i carruggi. Di qui il nome carrùggiu, avente base etimologica nell’akk. ḫarru ‘water channel, water canal’ + uggu ‘rage, fury’. Carrùggiu indicò quindi, dall’origine, la ‘furia dei canali d’acqua’, ossia i condotti che convogliavano senza danno la furia dell’acqua piovana. Fu questa intelligente topologia ch’evitò le devastazione di Genova, in quanto non ostacolava i torrenti. In seguito, la fame di spazio portò ad edificare dentro gli originari carruggi, entro la golena dei torrenti principali, strozzandoli, o coprendoli, e sottomettendo parte della città ai capricci del tempo.

Aḍḍurare (Planargia), atturai(sì) camp. ‘fermare, fermarsi, rimanere’ = cat. aturar(se). Voce mediterranea con base etimologica nell’akk. dūrum ‘permanenza, eternità’, ‘stato permanente’. Cfr. it. durare.

Ammattái camp. ‘guarnire una nave dei suoi alberi’. Wagner lo confronta col tosc. livorn. ammattare ‘alberare, attrezzare una nave’; còrso ammattà ‘alberare, alzare all’aria antenne e sim.’, di conseguenza ne suggerisce subliminalmente la derivazione da quei lemmi italici. Invero questi lemmi sono tutti mediterranei, con base etimologica nel sum. ma da ‘to sail a boat’.

Angiulottus m. pl. camp. ‘sorta di ravioli’, che sono anche specialità della cucina piemontese (añulot). A quanto pare il termine è mediterraneo, con base nel sum. an ‘cielo’, akk. Anu ‘Dio sommo del Cielo’ + ḫul ‘gioire’, col significato di ‘Gioia di Anu’.

Aspro antroponimo medievale, il quale fu autenticamente sardo, sardiano, senza contatti col lat. Asper, come vorrebbe invece Pittau (UNS 144), che ci vede il solito latifondista romano. Aspro aveva base etimol. nell’akk. ašpû ‘tizio, individuo’ + urû ‘di Ur, nativo di Ur’: composto ašp(u)rû, col significato di ‘individuo nativo di Ur’. A questo riguardo occorre precisare che in Sardegna la nostalgia per la città di Ur fu tale, che se ne fondò una con lo stesso nome, il quale è rimasto identico fino ad oggi: è Uri, nel Logudoro nord-occidentale, che riprende il nome della biblica Ur (detta Uri in sumerico), per quanto dell’antica Ur questo villaggio non abbia ripetuto le glorie e gli sfarzi. Sarebbe faticoso convincere i renitenti che in Sardegna, attraverso gli attuali cognomi (molti dei quali sono antichi epiteti), siamo in grado di fare la casistica di quanti furono i luoghi di origine di certa popolazione antica insediatasi alla chetichella nell’isola; più che altro furono dei commercianti che poi, insediandosi stabilmente, furono chiamati col nome della città o della regione d’origine. Esempio: il cgn Assóru, Soru, Soro, è relitto aggettivale che denotò qualche commerciante assiro che costituì un fondaco in Sardegna: da ass. aššurû ‘Assiro’; bab. surû ‘a foreigner, uno straniero’. Altro esempio è il cognome Catte, Catta, da akk. ḫattû ‘Hittita’: esso mostra che nel primo millennio a.e.v. il commercio inter-mediterraneo era intenso, che c’erano pure dei commercianti hittiti, e qualcuno di essi, com’è naturale, andò a dislocarsi nell’isola di Sardegna. Ma andiamo oltre nella nostra indagine mediterranea.

Assu, sd. e it. asso ‘figura nelle carte da gioco o punto sulla faccia di un dado corrispondente al valore uno’. DELI lo crede dal lat. ăsse(m) ‘persona che eccelle’, e comunque non produce l’etimologia. In realtà la base sta nel sum. aš ‘uno’, hitt. aš ‘uno’.

Assussèna log. ‘giglio bianco’ (Lilium). Wagner, nonché Paulis NPPS 207, ne pongono l’origine nello spagnolo azucena; nelle laudi della Vergine e dei santi, è applicato alle sante (senza che il popolo conosca il significato della parola), e vale ‘qualcosa di estremamente puro e bello’: Candidissima assussèna (per Santa Greca). Quest’epiteto è variante del più noto Susanna, nome muliebre.

L’epiteto iberico, lo stesso nome muliebre, sono originariamente anche sardiani, ed hanno base etimologica nella lingua ebraica. Il muliebre Susanna significa ‘donna originaria di Susa’ (la capitale dell’antica Persia). Lo ritroviamo nell’ebr. Šušan ( שׁוּשַׁנ ). Pure il noto frutto del susíno ha la stessa origine: ‘originario di Susa’. In Italia abbiamo due cognomi ebraici italiani: Susin e de Susen. Dante Alighieri usa già prima del 1321 il nome del frutto, da ant. ebr. שׁוּשִׁין (šušin ‘nativo di Susa’), e s’affianca a Šošannah שׁוֹשַׁנׇּה (‘(fiore) di Susa’: Susa שׁוּשַׁה ).

Astru sd. ‘stella’. Cfr. lat. āster, gr. ἀστήρ ‘stella’. Se ne ignorò l’origine. La base etimologica è l’aram. Aštar, fen. Aštart, bab. Ištar ‘paredra del Dio sole (Anu)’. L’astralismo della religione babilonese simboleggiava la dèa con la stella Venere, con la quale fu identificata sin da tempi preistorici (OCE II 40); v. akk. aštaru ‘goddes, dèa’ (per antonomasia).

Karallu. Questo è un altro vocabolo mediterraneo, detto in it. ‘corallo’, in lat. corăllum, corăllium, in gr. κοράλλιον. Se ne ignorò l’origine, e nessuno s’accorse ch’esso fu pure il nome arcaico della città di Càgliari, detta in lat. Karalis ma citata da Tolomeo come Καράλλι. Il babilonese karallu è anzitutto il ‘gioiello’ (per antonomasia), ma l’assoluta antichità fa capire che questo gioiello fu inizialmente proprio il corallo rosso, di cui la Sardegna era zeppa. Facile arguire perché Cagliari fu chiamata ‘Gioiello’: non solo perché era il porto d’imbarco dell’intenso commercio del corallo nell’antichità, ma perché Cagliari stessa era incastonata nel sito più incantevole del Mediterraneo.

Cabillu camp. è un termine oscuro e incompreso. Lo si è considerato, da parte di moltissimi, dalla gente comune e, a quanto vediamo col Pittau, pure da certi linguisti viventi, come un aggettivo etnico indicante ‘chi è del Capo di Sopra’ ossia chi è della Sardegna settentrionale. Ma i dizionari sardi non recepiscono il lemma; in più, non si è dato conto di quel tema in -íllu. Peraltro, se cabíllu significasse realmente ‘quello del Capo di Sopra’, ci aspetteremmo che quanti risiedono a nord dell’isola usino anch’essi un epiteto reciproco per indicare “quelli del Capo di Sotto”. Ma non c’è reciproco. È un dato reale che questo epiteto sia usato soltanto nel sud dell’isola. Si risolve il problema esclusivamente se mettiamo in campo il vocabolario semitico, dove abbiamo l’akk. ḫābilu, ḫabbilu ‘criminale, malfattore’. Il significato non ha bisogno di commenti. Ma si pone il problema di quando sia potuto nascere un tale epiteto. Poiché il lemma è arcaico, sembra di poter affermare che sia nato in epoca prelatina, addirittura prefenicia. Cfr. ad esempio i Cabìli, i ribelli che stavano sull’Atlante a fronteggiare l’avanzata romana, e poi l’avanzata araba.

La durata della parlata accadica in Sardegna non è ancora cessata, e si può supporre che questa sia stata usata – con piena e reciproca comprensione da parte dei residenti – almeno fino all’anno 1000 di questa Era, nonostante lo sforzo del clero orientale mirante a omologare la parlata sarda a quella di Bisanzio.

È verosimile che l’epiteto sia nato durante l’epoca buia dei quattro Giudicati, allorché i quattro regni si combatterono tra loro senza esclusione di colpi in vista della supremazia allo scopo di unificare l’isola. L’epiteto, viste le premesse, è nato sicuramente nel giudicato di Càlari. I Barbaricini, coloro che transumavano in pianura da Désulo, Villagrande, Gavoi etc., erano i classici Cabilli, intesi come “malfattori”. Ma nella storia mediterranea ogni popolo errante si meritò un simile epiteto dalla popolazione residente, che male li sopportava. Anche Gli Ebrei furono chiamati inizialmente Habiru (la /r/ al posto della /l/ è tipica della fonetica espressa dagli antichi Egizi e dai Cananei del Sinai); tale parola significava proprio “malfattori, banditi”, perché essi erano nomadi e perché davano assiduamente fastidio alle città cananee attorno alle quali essi, tornati dall’Egitto, portavano le greggi al pascolo e organizzavano azioni di disturbo. Dall’antico Habiru abbiamo in seguito Hebrew, Ebreo (la stessa pronuncia, appena modificata).

Cadalettu log. ‘pagliaio’. Stando al Baldacci, è un annesso relativamente recente delle case anglonesi, è sopraelevato e vi si accede da fuori mediante scala a mano. In altre case tipiche sarde esso, quando veniva creato, stava al difuori dell’abitazione. Questa parola sarda è una delle tante prove viventi dell’espansione e omologazione mediterranea degli antichi linguaggi. A dire del DELI, la parola cataletto (‘sostegno della bara durante il trasporto’), significherebbe… ‘sotto il letto’, poiché viene interpretata dal gr. katá ‘sotto’ + it. letto. Questo è il miserrimo livello delle ricerche etimologiche in Europa. In realtà, questa parola sarda ha base etimologica nell’akk. qâdu ‘to ignite, incendiare, accendere, dar fuoco’ + littum ‘stool, sgabello’; quindi qâdu-littum indicò in origine la funzione sacra – tipica del Mediterraneo, del mondo greco ma anche del mondo indiano – di dar fuoco alla pira sopra la quale veniva posto il morto. Da quella figura, abbiamo il termine sardo cadalettu, vista la somiglianza delle forme e la stessa sostanza di ciò che viene posto nel cataletto.

Cadíra camp., barb., nuor. ‘sedia’; cfr. cat. cadira. In log. si dice cadrèa (vedi), a Bitti catrèa. Base etimologica è il sum. kad ‘to tie, weave a mat, fabricate’ + ri ‘to lay down, place’. Il composto kad-ri (+ suff. aggettivale -ca) significò in origine ‘(oggetto) intrecciato per riposarsi’.

Castòne. Tanto per restare in argomento, notiamo che la voce it. indica la ‘sede della pietra preziosa’; cfr. germ. kasto ‘scatola’ < akk. kasû ‘legare, trattenere, incapsulare, imprigionare, afferrare’, e simili, il cui sostantivo kasû ‘captivus, trattenuto’ ha il femm. kastû. Il tutto deriva dal sum. kasu ‘calice’, ḫaštum ‘buco’.

Altra voce mediterranea è dòga (Fonni) dòva, dòa log. e camp. ‘doga’, = it. e lat.; base nel sum. dug ‘pot, vaso’, duggan ‘leather bag, borsa di pelle’. Per metonimia, col passare dei secoli in Italia e in Sardegna si passò a indicare soltanto il fasciame ligneo della botte (innovazione tecnologica), mentre agli inizi il contenitore era considerato per intero, quale che fosse la materia di cui era fatto, ivi compresi i sacchi di pelle, ossia gli otri.

Varie metonimie ha subìto anche il sd. fetta, vetta ‘nastro, nastrino, fettuccia ornamentale’. Base etimologica l’akk. betatu (plur. tantum di un *betu evidentemente sopravvissuto in Sardegna), che fu una ‘decorazione usata sui vestiti’; in accadico ha pure il significato di ‘oggetti di pelle’ (che sono opere d’artigianato). Con questa etimologia togliamo d’imbarazzo il Dizionario Etimologico della Lingua Italiana (in seguito DELI), che annaspa nell’impossibilità di offrire un etimo dignitoso alla parola italiana fetta ‘parte di cibo sottile separata di taglio dal corpo principale’. Infatti già da epoca arcaica le fette di cibo furono assimilate alle fette ottenute da altri oggetti, ad iniziare dalle pelli sottili, utilizzate per vestiti, scarpe, cosmesi.

Di metonimie è zeppo il Mediterraneo, ivi comprese tante metafore poetiche come Tirana, nome di città, dal sum. tir-an ‘arco del cielo, arcobaleno’. Per contro, nel Mediterraneo condividiamo anche voci ferali, come sd. buggínu aggettivale in -ínu < sum. ugu ‘morte’ (che nei millenni fece fiorire persino il cognome piemontese Bogino ‘carnefice’).

Il sd. Déu, Déus ‘Dio’ equivale al lat. dĕus ed al gr. Ζεῦς < sum. de ‘creare’ + u ‘totalità, universo’: de-u ‘Creatore dell’Universo’. Questa parola è fissa da almeno 100.000 anni, ed è sciocco pretendere che i Sardi l’abbiano importata.

Altra fissità si ritrova nel gr. δίκη ‘giudizio’ < sum. diku, dikud ‘giudice’; cfr. lat. dicō. L’appartenenza al campo sumerico è palmare, e dimostra l’arcaicità di questa parola, legata all’atto stesso del parlare, ai tempi in cui una parola equivaleva a un sasso, ogni parola era sacra, ogni parola era conferma di un fatto o di una cosa, era un giuramento inviolabile. Da lì questo venerando vocabolo mediterraneo.

Domu sd., lat. domus, gr. domos ‘casa’ è un’altra voce di estrema antichità mediterranea. Con tutta evidenza, nacque sul finire del Paleolitico, allorché l’uomo, che pure continuava a dimorare nelle caverne o nelle capanne di frasche, decise di erigere qualcosa di duraturo agli déi, facendo tesoro delle numerosissime fratture che notava nelle pareti rocciose, che gli diedero la prima idea delle sovrapposizioni litiche. Infatti la voce domu ha base etimologica nel sum. du ‘costruzione’ + mu ‘crescere’: du-mu = ‘costruzione in altezza’.

Il lat. niger, nigrum è parola mediterranea arcaica. Oggi il parlante occidentale, infatuato dalle mode americane, non vuole più usarla, allertato da una moda beghina secondo cui qualsiasi uomo “di colore” se ne deve adontare (guai a proporgli il contrario!). Ovviamente i negri appena sbarcati in Italia con provenienza centro-africana non accetterebbero mai un tale aggettivale, perché arrivano già imboniti dalla propaganda americana, rivolta al feticcio della parola in sé anziché a un rispetto democratico tutto ancora da condividere (anche in Italia!). Eppure in Italia questo aggettivale fu usato senza ipocrisia da sempre, persino in varie canzoni recenti (es. “Pittore ti voglio parlare”, “Mamma negra”, “Hully-Gully”). Ma oggi l’ipocrisia ci sta affogando, e finora – guarda caso – si è ignorata la base etimologica di negro, che è il sum. ni gur ‘che incute timore’.

Questo aggettivale latineggiante a sua volta ha un riscontro nell’it. nero, che – guarda un po’! – deriva dal sum. neru ‘nemico’.

Il discorso si chiude a triangolo col sd. nieḍḍu ‘nero’, la cui base non è un inesistente lat. *nigellus ‘nereggiante’, come invece qualsiasi latinista va proponendo senza criterio, ma è il sum. ni ‘fear’ + e ‘far entrare’ + dub ‘tremare’ = ‘paura che fa tremare’, ossia ‘paura tremenda’.

Il triangolo tirrenico niger/nigrum-nero-niéḍḍu, da qualsiasi parte lo assumiamo, sarebbe un affronto per i negri. E noi tirrenici, terrorizzati (resi niéḍḍi) dalla “dittatura dell’ignoranza”, non sappiamo più come trattare i nostri fratelli di pelle diversa, e ci lasciamo dominare dalle ideologie razziste, rendendole ancora più abiette da una catastrofica debolezza nell’uso del linguaggio degli avi.

È del tutto normale che moltissime parole sarde siano rimaste fisse dal primo remotissimo gemito sino ad oggi, quale può essere il log. pertúnghere, camp. pertúngiri ‘bucare, forare’: indubbia corruzione dal lat. pertŭndere ‘forare, bucare’, da cui anche sd. pertuntare ‘traforare, corrodere’, infine pertusare, -ái ‘bucare, forare, pertugiare’. Il pref. mediterraneo per- indica il passaggio da parte a parte, e la base etimologica passa per il lat. tundō ‘batto, pesto’, planando sul sum. tud ‘to beat, hit; colpire, battere’.

Territorialmente più percepibili sono certe sopravvivenze come pilótu camp. ‘palo da palafitta’ = sp. pilote ‘madero rollizo armado frecuentemente de una punta de hierro, que se hinca en tierra para consolidar los cimientos’ (cfr. it. mod. pilotis ‘colonna in cemento armato dei moderni palazzi’ < fr. pilot ‘palo’, pile ‘pilastro’). Wagner si soddisfa nel proporre la discendenza della parola sarda da quella iberica, e lì si placa, senza ulteriore indagine. Eppure queste voci sono di estremo interesse. Per quanto a qualcuno possa apparire astruso, la circolazione culturale che rinsaldò la Koiné Mediterranea fece viaggiare anche i termini che un popolano non avrebbe mai potuto formare direttamente ma soltanto accettare in virtù degli approci reciproci. Un sardo non conobbe mai la proboscide e nemmeno l’elefante, ma quel nome circolava culturalmente nel Mediterraneo. Pertanto gli fu facile condividere con iberici e provenzali la voce pilótu, pilote, dall’akk. pīlu, pīru ‘elephant’ (metonimia: ‘proboscide’) + ūttu-, āttu- ‘belonging to, relativo a’. Che la formazione pil-ótu, pil-ote sia stata formalizzata nell’ambito del Mar di Sardegna, lo si capisce dal fatto che ūttu- in accadico veniva prefisso, mentre in Sardegna ed in Ispagna venne suffisso.

La Koiné Mediterranea, a bene intenderla, fa capolino con decine di migliaia di parole sparse qua e là, che nessuno però accetta di percepire come fenomeno unitario. Purtroppo, senza questa percezione non si arriverà mai a padroneggiare questa Koiné, e sfuggirà un fenomeno come pitarra (Oristano), nome della ‘gallina prataiola’ altrimenti detta ‘otarda minore’ (Otis tetrax Cetti). Cfr. salent. pitarra, sic. pitarra ‘idem’; it. sett. pita ‘gallina’. Premetto che il nome sd. più usuale dell’otarda è pidráxu, che però ha la stessa forma basica di pitarra (pidr-). Wagner si limitò a segnalare le coeve presenze di pitarra ad Oristano, nel Salento, in Sicilia, in alta Italia, e suppose che pitarra in Sardegna fosse un accatto, cadendo nel deviante preconcetto del colonialismo. Tale preconcetto, proprio perché deviante, gli tarpò le capacità critiche, come ora vado a evidenziare. Infatti Wagner (DES II 284) si era meravigliato del fatto che pure in Italia sopravvivesse il suffisso -àrra da lui considerato di “origine preromana”. Tale fantasma era emerso in luoghi per lui insospettabili, poiché Roma, secondo lui, aveva latinizzato gl’Italici fino al midollo. Se solo avesse percepito la superiore presenza della Koiné Mediterranea, si sarebbe rilassato, riuscendo persino a scindere meglio la voce pitarra. Infatti l’etimologia deve partire dal prototipo sd. pieppìa ‘gallina’ (dove ritroviamo la base pi- < akk. pīum ‘becco’, opportunamente raddoppiata ad indicare il frenetico uso del becco fatto dalla gallina nel razzolare). Il secondo membro di pitarra non è quindi -arra (immaginato come suffisso) ma -tarra < akk. tarru (a bird); e pitarra in origine significò ‘uccello che razzola’, indicando genericamente vari tipi di gallinaceo.

Ragùsa toponimo italico e dalmata (anche cognome italico: Ragosa). Termine sacro mediterraneo, con base nel sum. ra ‘luce, splendore (riferito al Dio Sole)’ + guza ‘trono’, col significato di ‘trono di Ra’: segno che nell’area sorgeva il tempio al dio Sole.

Occorre ammettere che noi, figli di un Mare chiuso, siamo eredi di lingue fortemente innervate dalla potente Koiné Mediterranea. Ammettere ciò comporta la dissoluzione istantanea della pregiudiziale “latina” e di quella “ariana” (sia pure quando quest’ultima è camuffata da indogermanica), tenute in vita nelle orangeries delle varie Università. Se non dissolviamo quei preconcetti non riusciremo mai a capire perché Sirèna sia un antichissimo cognome sardo, mentre lo si riteneva nome prettamente greco poi emigrato a Roma. Omero (Od. XII) ci fa conoscere quelle creature marine che affascinavano col canto. Infatti Sirena (gr. Σειρήν) significa ‘Colei che affascina col canto’ < sum. šir ‘cantare’ + en ‘incantesimo, fascinazione, opera di magia’. Il dover ammettere che il nome sia sumerico equivale a riconoscerlo come mediterraneo.

Scampiái camp. ‘cessare di piovere’, ‘schiarire’ (del cielo) = cat. escampiar ‘asserenar-se, aclarir-se el temps’; sp. escampar ‘dejar de llover’; anche in tutta Italia meridionale scampare ‘idem’. Wagner con questi raffronti da lui fatti (e miranti a validare l’idea dello ‘scampare, salvarsi da un male’) non ha indicato un’etimologia di appoggio alle sue proposte, che pertanto appaiono surrettizie.

Indubbiamente, il verbo scampare in quanto ‘salvarsi da un male’ ha base nell’akk. kappum ‘wing, ala’, ‘hand, mano’, dove il suff. s-, es- ha la funzione di far percepire l’apertura della mano che libera la cosa afferrata (questa figura etimologica, a ben vedere, rende perfettamente lo scampare). Ma nel caso sardo ed iberico il campo semantico si allarga notevolmente e mira anzitutto all’akk. kappum ‘harness, finimenti, bardature’, dove il suffisso s-, es- offre il concetto della privazione, liberazione. Vedi anche akk. kapārum ‘to wipe clean, ripulir bene’. Quindi è grazie a queste tre voci accadiche che il sd. scampiái ed i due verbi iberici tessono il proprio campo semantico.

Di questo passo nella lista dei nomi mediterranei potremmo annoverare centinaia di migliaia di voci, e non è utile proporli in questa sede. Serve però qualche esempio affinché il lettore capisca la situazione linguistica entro cui ci muoviamo. Quindi gli propongo anche il sd. seḍḍa = it. ‘sella’ < sum. šed ‘to rest, poggiare, riposare’: si può notare l’appartenenza della voce sarda al vocabolario sumerico nonché la differenza grafico-fonetica di quelle italica e latina. Il lat. sĕlla valorizza il significato di ‘sedia’ < akk. sellu ‘archivolto’ (an architecture feature: tutto un programma), ma per il resto la voce latina è precisa alla parola italica. La differenza fono-grafica tra seḍḍa-sedia-sella nonostante l’unità del campo semantico, deve far meditare sulle sottili differenze tra le lingue tirreniche, sulle minime convergenze-divergenze dovute all’autonomo maturare dei processi linguistici, senza che ciò richiami l’assurdo principio della “origine” o della “derivazione”. Questa opposizione fono-grafemica deve far meditare pure sull’inaccettabile modo di affrontare il problema della cacuminale sarda -ḍḍ- (presente anche in sud-Italia), la quale si differenzia dalle liquide -ll- del centro-nord Italia. Non è questa la sede per discuterne, anche perché questo problema è stato illustrato e risolto nel cap. 3.1.5 della mia Grammatica Storica (intitolata Grammatica della Lingua Sarda Prelatina).

Eccoci giunti all’avverbio si log. e camp. ‘se’, ‘nel caso che’, ‘nell’eventualità che’: indica esitazione, incertezza, dubbio, condizione. Di questa voce mediterranea s’ignorò l’origine. Ha base nell’akk. Sê’, Sîn ‘Dea Luna’. Nel lontano passato entrò in qualsiasi invocazione rivolta alla Luna. Si deve assumere per certo che questo onnipresente Se, Si fosse a capo di quasi ogni frase, così come ancora oggi Insciallah tra gli Arabi. Nella lingua italica medievale il se era usatissimo nel senso di ‘se, voglia il Cielo che…’, e ciò è una spia di quanto vado affermando.

L’esempio del monosillabo si, se rintuzza anche un’altra illusione pollonata assieme a quelle già esaminate: è l’illusione (o la scorretta prospettiva) della “evoluzione” delle lingue. Certamente l’evoluzione avviene, è innegabile, ma il lettore deve capire una volta per tutte ch’essa è molto più lenta di quanto s’immagini, e per moltissimi vocaboli è più apparente che reale. Diciamo pure che moltissimi vocaboli non si sono mai evoluti sin dal momento in cui (40.000?, 100.000 anni fa?) furono formulati. Rifacendoci all’agglutinazione prediletta dalla lingua sumerica (ma non solo da essa), possiamo affermare che moltissimi vocaboli mediterranei non sono altro che agglutinazioni di monosillabi sumerici. Prendiamo l’it. singulto ‘singhiozzo’, lat. singūltum ‘idem’. Base etimologica è il sum. sim ‘to swallow, inghiottire’, ‘deglutizione’ + gul ‘to destroy’ + tu ‘incantation, incantesimo’. L’agglutinazione sim-gul-tu in origine significò ‘incantesimo che distrugge la deglutizione’.

Lo stesso processo vediamo nel sd. tambùru, it. ‘tamburo’. Nel Mediterraneo il termine esiste da tempi arcaici; il nome dello strumento primordiale che rimbomba con la percossa ha origine primitiva, ed è facile ricavarlo dal sum. tun ‘contenitore, cassa, sacco, stomaco’ + bur ‘albero’ (tun-bur), col significato originario di ‘cassa d’albero’ ossia ‘albero cavo’.

Medesima fissità ritroviamo nel sd. zéru, it. zèro, fr. zéro, sp. cero. Rinvio al Dizionario per leggere le lambiccate e scorrette etimologie proposte dai più illustri etimologisti per una parola mai compresa. In realtà zero deriva dall’akk. zēru ‘seme’, ant. ebr. zeraʽ (זֶ֫רַע). Con ciò gli Accadici (Babilonesi), grandi cultori di matematica, volevano intendere che dallo zero, come da un ‘seme’, origina la sequenza dei numeri.

Altra parola inalterata è il sd. tzilléri ‘bettola, taverna’, sp. cillero, cat. celler ‘bodega’. Base etimologica di questo aggettivale in -éri è il sum. zil ‘to boil, peel; bollire, sbucciare’. Questa voce sardo-iberica ancora oggi indica il posto dove si cuoce (il cibo), ossia la taverna dove un viandante o un pellegrino poteva fermarsi a mangiare.

Molte voci sarde sono presenti sia in sumerico sia in accadico, com’è per toróju log. ‘urlo, grido, pianto scapigliato, mortorio, piagnisteo’; pránghere a toróju ‘piangere dirottamente’. Base etimologica l’akk. turu’u ‘a cry’ da sum. tur ‘to be ill, star male’. Cfr. gallego aturujar ‘ulular, berrear’ e altre voci simili.

Altre voci sarde si riesumano soltanto dall’accadico (e dall’assiro-babilonese), come il citato zéru. Consideriamo all’uopo vánuva, fánuva camp.; fánua, fáuna log. ‘coperta da letto imbottita’; cat. vànova ‘frazada’; è un aggettivale s’ignorò l’origine. Base etimologica è l’akk. banû ‘make good (object); look after s.o. kindly; render buono (un oggetto), prendersi cura di qualcuno delicatamente’. La presenza e consistenza di rarissimi oggetti di lusso tra le popolazioni del Neolitico rendeva una coperta imbottita (di lana di pecora) assai confortevole. Le pretese del Wagner che questa voce sia nata in Catalogna e poi esportata in Sardegna sono miopi e fallaci. Se fossero state scientifiche, egli avrebbe dovuto indicare la base etimologica della voce catalana.

Con l’ausilio dell’intuizione (dell’intuizione utile…) possiamo chiarire il mistero del sintagma italiano “sbarcare il lunario” ossia ‘riuscire a campare sia pure stentatamente’. Si crede il sintagma esclusivamente italiano, senza considerare i radicali sottesi alle due parole, che sono mediterranei, in uso quasi ovunque, anche in Sardegna. I radicali indicano lo stesso concetto, uno accadico e l’altro sumerico: s-barcare < akk. warḫu ‘moon’; lunario < luna (agglutinazione sum. lu ‘to flare up, divampare’ + nu ‘creator’: lu-nu ‘Creatrice divampante’, ossia ‘Dea Luna’, ‘Dea Madre’). Quindi “sbarcare il lunario”, con s- che precisa il valicare, l’andare oltre, indicò l’azione di “superare il mese” (quello lunare, ovviamente). La barca non c’entra nulla.

Altra voce mediterranea incompresa è il sd. casu ‘formaggio’. Perché gli dò importanza? I fautori della “pregiudiziale latina” lo derivano dal lat. căsĕus e non s’accorgono che căsĕus è aggettivo, quindi seriore rispetto al vocabolo sardo. La base etimologica è l’akk. kasû ‘rappreso, legato’ (e siamo al formaggio). Vedi anche akk. kāsu ‘cup, bowl’, ‘misura di capacità’ < sum. kasu ‘calice’ (e siamo alla ‘scodella che dà forma’, quindi nuovamente al formaggio, ‘quello che prende forma’). Però il cognome sd. Casu non significa ‘formaggio’ ma ha base nell’akk. ḫašû astron. ‘scuro’, gr. Χάος ‘immensa buia cavità che accoglie le acque primordiali’. Ebbene, sì, il Χάος greco in Sardegna si chiamava Casu, in virtù dell’autonoma elaborazione delle radici e dei suffissi mediterranei.

Buon penultimo è il sd. pilla ‘denaro, soldi’ (parola che riemerge anche in sud-Italia: vedi la mia Grammatica Storica). I cosiddetti “puristi” la considerano voce di slang, ed ignorano che la base è il sum. pil-la = ‘unità di pagamento’: pi ‘unità di misura’ + la ‘pagamento’.