[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.83″ text_orientation=”justified”]

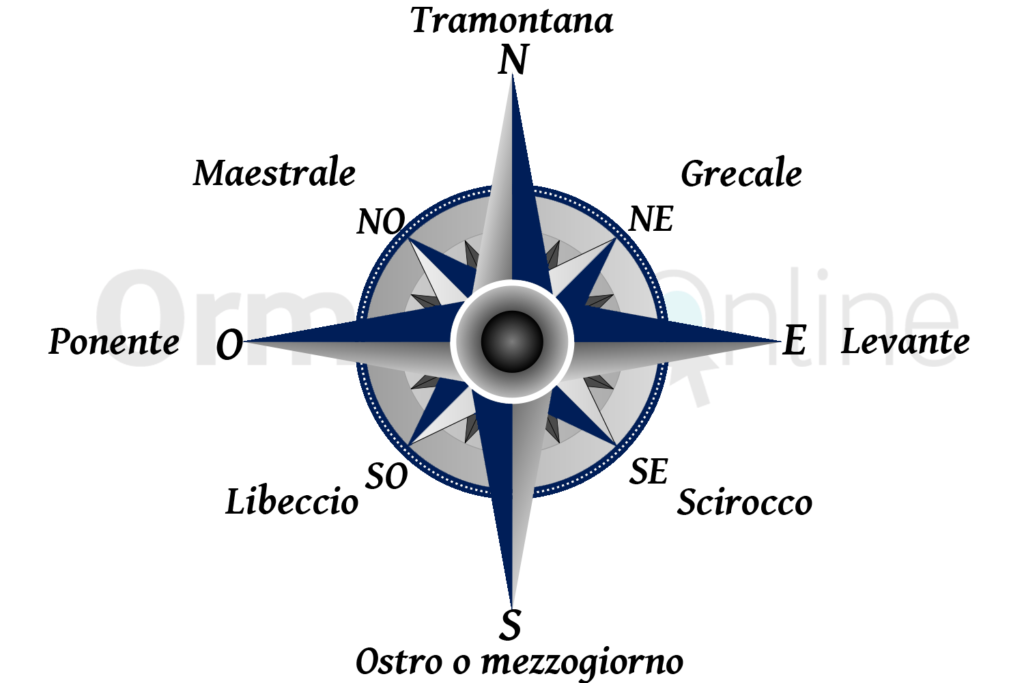

La repubblica marinara di Venezia misconosceva i quattro punti cardinali (che altrove cominciavano ad essere accettati), perché essa si era formata i propri, quelli che danno nome agli attuali venti, qualificati tali in un’area marina al difuori del “canalone” dell’Adriatico. Infatti le galere veneziane, una volta in mare aperto (lo Jonio), chiamavano Maestro il vento proveniente dalla patria, Grecale quello proveniente dalla Grecia, Sirocco quello proveniente dalla Siria, Libeccio quello proveniente dalla Libia. Oggi anche la nomenclatura veneziana è accettata universalmente, anche perché non interferisce con i quattro nomi cardinali: infatti le direzioni veneziane sono intermedie tra N, E, S, W.

I marinai šardana, altrimenti detti Tirreni, conoscevano bene le quattro direzioni-cardine: lo scopriamo grazie alle etimologie qua sotto evidenziate. Essi erano navigatori, praticavano l’alto mare, si sentivano a proprio agio nel condurre le navi oltre gli orizzonti. Sembrerebbe ovvio attribuire a tale gente, che diede il nome al Mare Tirreno, l’invenzione delle preziose nozioni e tecniche direzionali che poi furono adottate nell’intero bacino e nel più ampio Mediterraneo. Certamente essi conoscevano bene la “rosa dei venti”, essendo gli unici marinai che, vivendo al centro del Grande Verde (o Grande Blu: Iqnûsa), dovevano forzatamente districarsi nella complicata arte dell’orientamento. Quest’esigenza non era sentita da nessun altro popolo, non dagli Adriatici, non dai litoranei Latini o Venetici che navigavano per cabotaggio, tantomeno dagli Egizi cui bastava ed avanzava il navigare lungo il fiume più lungo del pianeta. I vocaboli ancora oggi in uso per tutto il Mondo ci sono pervenuti grazie a questa intuizione “tirrenica”, da attribuire ai Sardo-Sumeri e risalente certamente a decine di migliaia d’anni, allorché i Sumeri (quelli che oggi conosciamo come tali) erano ben contenti e felici di navigare e commerciare lungo il Tigri e l’Eufrate, e non osavano ancora muovere le barche verso l’India attraverso il Mare Erithreum, il quale peraltro, com’è noto, venne navigato soltanto per linee di cabotaggio costiero, al fine di raggiungere Dilmun e altre località (vedi il Periplon del navigatore Scilace di Carianda, VI-V sec. a.e.v., che esplorò le coste dell’Oceano Indiano per conto dell’imperatore Dario I).

Il Sud. Esso ci è noto tramite il cognome Sciùto, Sciuti, attualmente di area italica ma di sicura base tirrenica. Ha l’etimologia nell’akk. šūtu, sūtu ‘sud’. È però dalla lingua sumerica che proviene il primo concetto di Sud. Anche la storia delle lingue ha le sue eclatanti chiavi di volta, e dobbiamo abituarci alla nozione del sum. šud in quanto ‘preghiera’, intendendo però con essa anche il punto esatto verso cui la proscinesi dell’orante s’indirizzava, in onore del Dio Sole.

ASSOTTÍRI camp. ‘convenire, riunirsi’ (di persone), ‘unire raccogliendo’. Se ne ignorò l’origine. Base etimologica è l’akk. šūtum ‘south, sud’, sum. šud ‘prayer, preghiera; blessing, benedizione’. Questo verbo sardo, a quanto pare l’unico sopravvissuto nel Mediterraneo, si riferisce all’adunata di preghiera che in ogni villaggio alle ore 12 (quando il Sole è allo zenith) si faceva, rivolgendosi a sud per adorare il Dio Sole. Non è un caso che pressoché tutti i nuraghi nella parte sud siano privi di manufatti (capanne o altro): questo spazio libero dovette servire per le adunanze. Rifiuto, perché ametodico, l’invito del Wagner di considerare questo verbo denominale di sorte ‘qualità, sorta’: infatti non porta da nessuna parte.

ODRINÁGU. Sempre nella lingua sumera abbiamo la base della voce del gergo ramaio di Ísili indicante la ‘destra’; es. s’alluttéra e odrinágu ‘l’orecchio destro’. Base etimologica è il sum. ud ‘sole’ + ri ‘situare, porre, imporre’ + na ‘uomo’ + gu ‘lato’: ud-ri-na-gu, col significato di ‘sole posto a lato dell’uomo’. Immagino che l’uomo si orientava guardando appunto ad oriente, ossia al sorgere del sole; pertanto a mezzogiorno si trovava il sole alla destra. Quindi odrinágu è un termine che indirettamente ci riporta al Sud.

L’Ovest. Per indicare l’Ovest gli Šardana-Tirreni impiegarono addirittura due termini, l’uno e l’altro eternati, eccezionalmente, in due cognomi sardi. Il primo cognome è Murru, con base nell’akk. amurru(m) ‘ovest’. Il secondo è il cognome Erbì con la variante Erba, che ha base etim. nell’akk. erbu(m), erebu ‘tramonto, ovest’ (da cui poi il gr. Érebos, indicante il Regno delle Tenebre, il Mondo dei Morti, dove sprofonda il Sole). Del nome internazionale Ovest, West (creduto anglosassone) s’ignorò sempre l’origine, mentre la base è il sum. u ‘universo, universale’ + eš ‘shrine, sepolcro’ + de ‘creatore’ (ossia Dio Creatore dell’Umanità). Il composto u-eš-de, divenuto west tra gli Anglosassoni anche in virtù della nota Lautverschiebung germanica, in origine significò ‘sepolcro del Creatore dell’Universo’. La definizione si concilia con quella del Nord.

L’Est è voce mediterranea indicante il punto dove sorge il Sole. Base etimologica nel sum. eš ‘shrine, sepolcro’ + tuk ‘to break off, rompere’. Il composto eš-tuk in origine significò ‘rottura del sepolcro’, ossia di quel sepolcro dove il sole – secondo certi popoli antichi – sostava prigioniero durante la notte (per gli altri punti cardinali, vedi le osservazioni loro peculiari). In Italia certi popoli chiamarono altrimenti l’Est. Un indizio lo cogliamo dal cogn. italico Zito, con base nell’akk. ṣītu(m) ‘uscita del sole’, ossia ‘Est’. Si può notare che i vari nomi per uno stesso punto d’orientamento mostrano l’autonomia dei vari linguaggi antichi.

Anche il lessico comune dice qualcosa dei sistemi di orientamento. Nel Campidano s’indica su bentu estu come ‘vento dell’ovest’ (e sembra una contraddizione in termini). La base originaria, che i filologi romanzi vorrebbero proporre, è il francese ouest che si rifà a una parola inglese …ignota: ignota perché quella a noi nota, west, si dice ricalcata proprio …sul francese! Fra analisti si fa un bel pasticcio, anzi i pasticci da loro fatti vengono reciprocamente accettati. Sul lemma sardo bentu éstu si registra anche una esilarante paronomasia: estu in quanto destru (proite benit unu pagu de sa destra, abbaidende a mesudie: Puddu).

Si risolve, almeno in parte, il pasticcio del sardo estu ricordandone l’etimologia, che è dal sum. eš ‘freddo’ + du ‘whirl, turbinio, vortice’: eš-du ‘(vento) freddo e turbolento’. Quindi indicherebbe il nord-ovest? E perché non anche l’Est, o il Nord-Est?

KINTÁLES, log. kintári sass. ‘alba, linea dell’orizzonte appena tinta dalla prima luce dell’alba’; a kintári ‘all’orizzonte’; la dì è punendi, o bugghendi, kintári ‘il giorno sta spuntando; sta albeggiando’ (Sassu, Bazzoni). Il termine è un evidente aggettivale da akk. ḫinṭu, ḫimṭu ‘ardente, divampante, rovente, torrido’, ‘febbre’.

Sud-Est. Per indicare il Sud-Est gli Šardana utilizzarono un aggettivo originato dallo stesso akk. šūtu, sūtu ‘sud’, ed è šutan(u). Si osservi però che šutan è originariamente composto da šūtu + sum. an ‘cielo’, e indica quel punto esatto nel quale il Sole sta sollevandosi vigorosamente verso lo zenith. Non è un caso che la maggior parte dei monumenti sacri della Sardegna e del Mediterraneo (ivi comprese le tombe dei giganti) abbiano le loro porte rivolte a S-E, che fu il punto preferito dagli antichi per onorare il Sole.

Il Nord. A indicare il Nord dovette essere, un tempo, quello che oggi appare come un antico cognome di area mediterranea: *Sapone, da akk. ṣapūnu ‘Nord’; oggi il cognome è svanito ma rimane il termine accadico, il quale peraltro riappare nei cognomi composti del tipo Saponàro. Quest’ultimo cognome non significa ‘fabbricante di sapone’, ma ‘guerriero del Nord’ (termine neolitico), da akk. ṣapūnu ‘Nord’ + āru ‘guerriero’. Capire questa derivazione è semplice, se si considera che molti Popoli delle Steppe, ed anche i Celti, scesero in Italia, e sciamarono fino all’Asia Minore, a più riprese, in epoca preistorica; ciò avvenne sin dai tempi delle grandi glaciazioni, che sospingevano a sud le popolazioni erranti. Noi conosciamo soltanto le discese storiche (ad es. quella di Brenno; ultime le cosiddette Invasioni Barbariche e quella degli Unni). Ma la logica fa intuire che i Popoli del Nord non cessarono mai le loro scorrerie, le quali avvennero per una condizione “strutturale”, antropologica, connaturata a quei popoli, la quale determinò il loro eterno vagare, ignari della proprietà privata ed abituati a pensare che la terra appartenesse all’Uomo in quanto tale, non agli agricoltori ed ai cittadini insediati a macchia di leopardo nei territori del sud Europa.

In ogni modo, anche il lemma Nord ha basi etimologiche sumeriche: nu-ra-du: nu ‘creatore’ + ra ‘limpido, chiaro, splendente, Dio’ + du ‘to hold, keep in custody, tener prigioniero’. Nura indicò il ‘Dio creatore’, quindi il ‘Creatore della Luce’, il ‘Sole’, la ‘Luce’ per antonomasia; Nura-du significò ‘prigione del Sole’, poiché gli antichi credevano che il Sole, sparendo all’orizzonte, fosse trattenuto prigioniero proprio nelle regioni settentrionali. Il sum. nuradu creò, per la legge nordica delle contrazioni (nur[a]du), lo sp. norte, l’ingl. north, il norveg. nord, il ted. Norden. La prodigiosa sillaba sumerica du, induritasi in tu, tur, generò poi il lat. turr-is, l’ingl. tow-er, il nome della città lidia di Tyrrha, ed anche Thôr (Tiro). Queste due città erano cinte da alte mura turrite, e fu la torre in sé a conservare per sempre l’idea sumerica della ‘prigione’. Cfr. per controprova la Tower of London, che è sempre stata una prigione.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]